1月の終わり頃です。

友人と一緒に、>劇場版KING OF PRISM by Pretty Rhythmという映画を見に行きました。

…ん?何だそれ、知らねーよ。自分が読んでもわからなさそうだし、この記事は閉じていいかな…と思ったそこのあなた。ちょっと待ってください!!

キンプリは、「王様のブランチ」週間映画ランキングで、ミニシアター部門1位を獲得した作品なんです。

![]()

![]()

現在もTwitterを中心に口コミがどんどん広がっていって、私のように予備知識ほぼゼロの状態で劇場に足を運んで、プリズムのきらめきにあてられる人々が後を断ちません。

今の日本、いや世界のトレンドを知りたい方、毎日がなんとなくつまらないと感じている方、思いっきり笑いたい方、新しい世界を見たい方は是非!この記事を読んで、キンプリという作品を知り、そのまま劇場へ足を運んでください!

と、こんなことを書いている私もタイトルの通り、初見時は「なんかヤバいらしい」「アイドルアニメらしい」というフワっとした認識しかありませんでした(当時はまさか応援上映含め3回も観ることになるとは思わなかった)。

この作品、結論から言うと、

笑っていいのか純粋に感動していいのか迷った映画は初めてです。

しかも、どちらも正解なんです。同じシーン、同じ作品で、笑いと感動が両立しているんです。リバーシブルなんです。一粒で二度、いやキンプリに限った話だと五度くらいおいしいんです。

ここまで書いても観てない人には意味がわからないと思います。

でも大丈夫!観ていてもわからないから。

作品を観ても観なくてもわからない、というか観る前の謎は観たら大体解決するのですが(例:みんなが言ってるセロリってこのシーンか!等)、観たら観たで今度は新たな謎(例:自分は一体何を体験したんだ…?)が生まれる作品なので、解説をするという行為自体があまり意味を持たないのですが、

ここまでの文章はキンプリという作品自体の情報をまったく知らない読者の方にとってあまりに不親切すぎますね。

なので、ここからは便宜上一般的な映画レビュー的な文法で作品解説をさせていただきます。

◆KING OF PRISMとは

2年前に放送していた児童向けアニメ「プリティーリズム(通称プリリズ)」シリーズの三本目、「プリティーリズム・レインボーライブ(通称RL)」の大人向けスピンオフ作品です。

![]()

プリティーリズムは、ファッションと音楽がテーマの同名の女児向けアーケードゲームの販促アニメです。

ここまで書いて察しの良い方はお気づきかもしれませんが、現在筐体稼働・アニメ放送ともに現役の作品「プリパラ」の前身シリーズでもあります。

プリティーリズムシリーズからのプリパラは、世界観は一新されていますが、プリティーリズム筐体で使えたアイテムのQRコードはプリパラ筐体でそのまま使えますし、劇場版や3DSソフトなどで両作品のキャラクターの絡みもあります。

(関連記事:

女児アニメ「プリパラ」にハマってしまった人の話)

話をキンプリに戻します。キンプリは、プリティーリズム・レインボーライブの男子キャラクターをメインに、多くの新キャラクターを加えて制作されたスピンオフ作品で、本編のその後が描かれた正式な続編です。

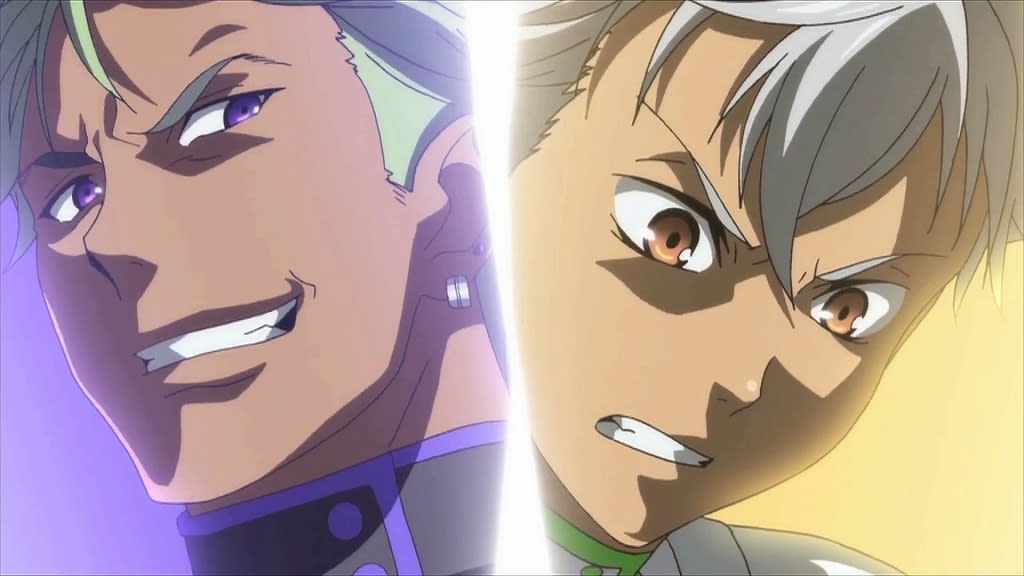

キンプリは、レインボーライブ本編で結成された男子3人のチーム「Over The Rainbow」(通称オバレ)と、彼らの後輩となる新キャラクターであり、本作主人公の一条シン君を中心に話は展開していきます。

![]()

プリティーリズム・レインボーライブ本来のターゲットは女子児童なので、登場キャラクターも女の子がメインだったのですが、キンプリは男性キャラクターがメイン(というか、キャラクター数自体は決して少なくないのですが、しゃべっているのは男しかいません)。

例えばプリキュアシリーズ等、女児向けのアニメに成人男性のファン(いわゆる大きなお友達、おじさん)がつくことは近年珍しいことではなく、”アニメファンの間では”常識になりつつあると思います。しかし、キンプリは原典が女児アニメでありながら、成人女性をターゲットのスピンオフという、大変挑戦的な作品なのです(しかも、劇場には女性だけでなく、多くの男性ファンが訪れています)!

シリーズが終了し、TV本編は放送していない作品(だからこそ作ることができたというのも大きいですが)のターゲットの違うスピンオフ。当初は小さい規模でひっそりとやっていく予定だったようですが、主にネットの口コミ効果でプリズムの煌めきがどんどん広がり、多くの劇場が公開期間延長、上映劇場追加、イベント開催などの奇跡が起こり、ついに王様のブランチでもサラっと紹介されるまでになりました。

…と、ここまで書いて、実は私はプリティーリズムシリーズは、レインボーライブすらまともに観たことがありません。プリリズファンの皆様、知ったような口をきいて本当にすみません…。

キンプリを初めて観た当時はTV本編を1話も観ていませんでしたし、現在はレインボーライブTV本編を少しずつ視聴を始めたものの、その話数は片手で数えられる程度です。

自分が今大好きなプリパラ。それが始まる前に昔放送されていた、プリティーリズム・レインボーライブというアニメのスピンオフだということは最低限知っていた上で、あえて予習を全くせずにキンプリを観た理由は、それはそれで他の人と違った視点で楽しめるんじゃないかな、と思ったからです。

その予想は正解だったようです。自分の感想と、ネット上のプリティーリズムファン(通称プリズムエリート)の感想を照らし合わせたところ、キンプリはプリリズを知っていなくても十分楽しいし、知っているともっと楽しいと。

ということでここからが本番。キンプリという作品がどれだけ恐ろしいのかを解説します。

◆KING OF PRISMの魅力

1. 男の裸が多い。

![]()

何がしたいのってくらい男の裸が多い。油断するとすぐ画面が肌色になる。あまりにもホイホイ脱ぐし、それが大体唐突だったり、もしくは何かしらの笑える演出とセットだったりするので、この60分の間に男の裸=面白いと脳内で紐付けられてしまって、こっちはいい年して裸を見るだけでもう笑えるっていう、自分の笑いの沸点が小学生レベルにまで下がる現象が起こります。

しかもこれ、前売りの段階からだったんです。アニメ系のニュースをチェックしている人は見かけたことがあるかもしれませんが、5枚セット前売り券と公式グッズのデザインがまさかのメインキャラ(全員男)が外で全裸で微笑んでいる絵面で。

劇場公開1週目の入場特典はクリアファイルで、この5枚セット前売り券の半券を挟んで服を着せてあげるデザインでした。

→履いてません!? 劇場版『KING OF PRISM』衝撃の劇場前売券ビジュアルが解禁! - animate.tv

→キンプリの入場者プレゼント情報! - KING OF PRISM 公式サイト

そして「こいつら意味もなく肌晒しすぎだろwwwww」って思ってたら、まさかの伏線回収があるんですよ。クライマックスのめちゃくちゃ感動的な、これはもう純粋に感動できるシーンなんですけど、そこで今までやたらと自分らが脱いでいた理由が主人公・シン君の口から語られる。その理由がまた良い。すごく良い。ウケるとかじゃなく純粋に良い。この主人公だからこそ言える台詞であり、この60分で彼が積み上げてきたものがきちんとあるので、とても説得力のある台詞でした。

…あれ?男が脱ぎ過ぎて面白いって話をしていたはずだったんだけど…おかしいな。

2.「アニメのライブシーン」の常識を覆すプリズムショー

![]()

原典が音楽がテーマの作品なので、キンプリにも勿論ライブシーンは登場します。

ここで「アイドルアニメ」という表現をしていないのは、作中でステージ上で歌って踊る等パフォーマンスをする人のことは「アイドル」ではなく「プリズムスタァ」と呼ばれているからです。

「プリティーリズム」シリーズには「プリズムショー」という作中独自の文化があります。

プリズムショーとは、簡単に説明すると、フィギュアスケートとアイドルのパフォーマンスを合わせたようなものです。

そしてキンプリの主人公・シン君はこの作品でシリーズ初登場のキャラクターで、彼はプリズムショーというものをほとんど知らない状態から物語はスタートします。なので、プリティーリズムという作品、プリズムショーという概念をまったく知らない人でも、主人公と同じ視点で物語を楽しむことができます。

そのプリズムショーですが、キンプリは本編スタートとともに、Over The Rainbowによる魅力200%のショーが始まります。

映画館のお客さんのほとんどは、まずこのシーンで心をガッチリ掴まれます。いや、掴まれない人なんているのか…?

美しいCGで描かれる、最高にカッコよくて、楽しそうな男の子達のパフォーマンス。劇中の観客の絶叫に近い黄色い声。短い時間の中に、盛り上げ要素がこれでもかというくらい散りばめられています。

あー、男の子達カッコいいなー。楽しそうに歌ってるなー。なるほどこうやってアイドル要素とスケート要素を合わせているわけか…などとプリズムの煌めきに浸っていたら、

何かがおかしい。

さっきまで歌を歌っていたはずの男の子達が、女の子と自転車を二人乗りしてラブラブ空間を演出している…。と思ったらいつの間にか再び野郎だけの空間になり、男三人で雨の中全力で自転車を爆漕ぎしてETみたいに月をバックに自転車が浮遊しだして、最終的に「公道での二人乗りは禁止だよ♥」と交通ルールと説いてきた瞬間、

「この映画はこういう作品なんだ」「固定概念にとらわれてはいけない」

と直感的に思いました。

その後も、回想シーンでは東映特撮を思わせる爆発をバックに歌う男、ステージ上に出現するベッドにスケート靴を履いたまま横たわる男共、興奮のあまり人間であることをやめ大量の黄色いバラに姿を変えてしまう女性ファン達など、脳の処理が追いつかなくなる映像がバンバン飛び込んできます。

3.脳に直撃する小室サウンド。大和アレクサンダーという男

![]()

そして中盤で一番盛り上がるシーンが、EZ DO DANCEをBGMに展開していく2つのバトルです。

EZ DO DANCEとはあのEZ DO DANCEです。元々、プリティーリズム・レインボーライブはOPや挿入歌でEZ DO DANCEやBOY MEETS GIRL、CRAZY GONNA CRAZYといったTRFのカヴァー曲を使用しています。

このシーンでOver The Rainbowの一員である仁科カヅキくんに喧嘩を売ってくるのが、大和アレクサンダーというガタイのいい男子高校生。

![]()

公式サイトの紹介文がもうおかしい。

この大和アレクサンダー君、まず見た目が怖いし、超ドスのきいた声。この声がめちゃくちゃ怖い。でもカッコいい。

…なんと声優は、昨年アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」プロデューサー役で一躍話題の人となった18才の武内俊輔さん。

つい最近までアイドルのプロデューサーの役をやっていた人が、このキンプリでは

「アイドル気取りがヘラヘラ女に媚び売りやがって…ストリート系の地位をどこまで落とせば気がすむんだ?」

「俺はてめぇをブチのめさねぇと気がすまねェ」

「バラバラにしてやる」

「地獄へ堕ちろ」

などとこれでもかというくらい物騒な台詞をポンポン言います。更に、EZ DO DANCEを歌っているのも武内俊輔さん(と、仁科カヅキ役の増田俊樹さん)です。彼の物騒な台詞と歌声が同時に聴けるのも(今のところ)キンプリだけ!

しかも武内さん、実はこのシリーズの出演は初めてでなく、「プリパラ」TV本編ではドルオタの男性とアシカの船頭を演じています。アシカ役ではCD化されていない歌を綺麗な声で歌っています。

そんな武内さん演じる大和アレクサンダー君の見せ場であるEZ DO DANCEのシーンですが、男二人がウェットスーツを着てダンスバトルを始めたかと思ったらドラゴンを召還して竜巻を起こし、大剣をマトリックスみたいにかわしたかと思ったら2撃目を思いもよらぬ手段で防ぎ、勝負の決着はまさかの

...!?という、大変アツい展開です。

「まさか自爆する気か?!」

という、バトルものお約束の台詞もあります。いやなんのアニメだこれ

そして別の場所では、まだプリズムショーを知ったばかりの一条シン君と、Over The Rainbowの美浜コウジくんの先輩後輩同士でのプリズムショーの特訓が展開されます。これも王道の修行シーンという感じがしてアツい。

男性ヴォーカルのEZ DO DANCEをBGMに、ド派手な男の真剣勝負と体育会系的特訓シーンが同時展開される。こんなの楽しいに決まっているじゃないですか!!!!

実際このシーンは画面から伝わってくる熱量がすごすぎて、私は途中からBGMが全く頭に入っていませんでしたし、このシーンで

「この映画、一回観るだけじゃ足りない!」

と確信しました。

4.笑えるし泣ける。泣けるのに笑える。

![]()

本作全体の魅力である「笑いと感動の両立」。これ、笑えるシーンと泣けるシーンが同じくらいの比率で含まれているとかではなく(一部そういったシーンもありますが)、同じシーンなのに観る人の捉え方によって笑えるし泣けるという、新感覚のなんだかすごい作風なんです。

その中でも特に顕著なのは、

・儚げな美少年が突然涙を溢れさせ、壮大すぎるバラードBGMをバックに主人公に抱きつくシーン

・オバレの3人がギリシャ神話のような衣装を着てプリズムショーをしていたはずがハリウッド行きの電車が空から走ってきて、三人で星座になるシーン

・まさかのフルCGで凝ったカメラワークでの学校へ行こうパロ

この3つですね。

泣けるのに笑える(私は9割笑いましたが…)理由は、複数考えられます。

台詞だけ抽出して、彼らの身に起きている出来事を考えると泣ける。でもそれらを演出する要素の誇張があまりにも激しい、もしくは発想が斜め上で、どちらにせよ「一般的な感動的なシーンの演出」の枠でやる、という優等生的な姿勢をとっていないこと。また、「乙女ゲー」「男性アイドルアニメ」等の文化のパロディ的な要素が大きいこと、などが考えられます。

そして、原典の「プリティーリズム」シリーズを知っていればいるほど感動で泣けるという感情が強くなる。

そのため、「感動と笑いの両立」ができているのではないのでしょうか。

あと余談ですが、仲の良い相手同士で、しばらく会えなくなるという別れ際に、とりあえずなんでもいいからとにかくひとつでも多く言葉をかわしたい!という心理で「身体に気をつけて!」と若干かしこまった表現でお互い同じことを言い合ってしまうところなんかは、最初は笑ってしまいましたが、よく考えるとリアルだなと思いました。

![]()

▲パンフレット。登場キャラクターの声優さんも「シナリオがとても突き抜けている」「弾けている」とおっしゃっているので、あぁ我々がおかしかったわけではないんだな…と安心しました(?)

◆キンプリを観てください

他にもキンプリは、やたらと詳細に材料を説明する豪華手料理や、セロリの調理法、独特なコミュニケーション方法をとるキャラクターなど、魅力の沢山つまった作品です。

特に序盤でふれた自転車の交通ルールと、セロリが苦手な人のための調理法は、原典が児童向けアニメであることの名残というか、リスペクトなのかなぁ、と思いました。

![]()

▲プリズムショーの知識ほぼゼロの私でもこんなに長ったらしい文章で語れるくらいには堪能できましたし、何より監督ご自身もこのようにおっしゃっています。

この記事を読んで少しでも気になった方は、迷うより先に観てください!

というかこの記事のこんなところまで読んでくださっている方は(ありがとうございます)、プリズムのきらめきを感じることができる素質が十二分にあります!!

しかもキンプリは、DVD化の予定は今のところありません。実はかなり予算ギリギリで、劇場公開されたことが奇跡のような作品なのです。

観て大興奮するも良し、泣くも良し!「なんだったんだあれは…」と呆然とするも良し。

キンプリを観てください!

***

参考:

KING OF PRISM by PrettyRhythm 公式サイト

白 @46ch_ 00:24

白 @46ch_ 00:24

白 @46ch_ 00:30

白 @46ch_ 00:30

白 @46ch_ 00:40

白 @46ch_ 00:40

白 @46ch_ 00:45

白 @46ch_ 00:45

白 @46ch_ 01:08

白 @46ch_ 01:08