特撮というジャンルが好きな人でしたら、一度は名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。

SF・特撮マガジン「宇宙船」。

もとはソノシート絵本など子供向けのアニメ・特撮書籍を出していた朝日ソノラマが1980年に創刊したのですが、2007年に朝日ソノラマが解散してからはホビージャパンが権利を譲り受け、現在に至ります。

長い歴史の中で何度かの休刊と刊行ペースの変更がありながらも今もなお続いているということは、この雑誌がそれだけ多くの読者に愛され、支えられているということなのでしょう。

私は特撮系の書籍なんかは特に、その作品が公開されていた当時の様子を知ることができるので、昔出たものを読むととてもワクワクします。

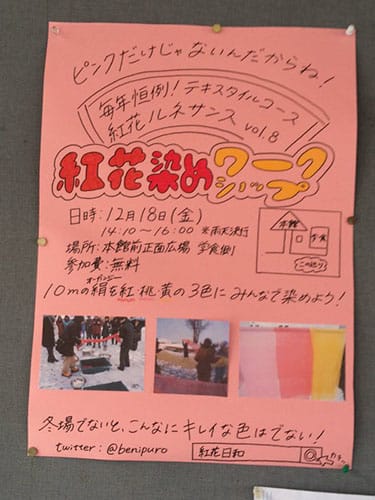

雑誌はその時代の空気感を当時の形そのままで知ることができる貴重な資料だと思っているので、ブックオフで宇宙船のバックナンバーを買うのがささやかな楽しみです。

しかし、特撮と言っても実はジャンルが更に細分化されているため、分類上同じ特撮作品でも全く知らないものもある、というのは特撮あるあるでしょう(中には全て網羅している素晴らしい方も沢山いらっしゃいますが...)。

私なんかはまさにそれで、怪獣映画が好きであるため、つい最近までの怪獣映画氷河期はたまに宇宙船を立ち読みする程度で、全く買っていませんでした。

そのため、バックナンバーを持っているといっても非情に時代に偏りがあります。

バックナンバーは、とりあえず自分の好きな作品が特集されていたら買う、といったようにしているのですが、一番好きな怪獣映画「ガメラ2」が表紙だからという理由で買ったvol.77 1996年夏号がちょうど今から20年前に出されたものだということに気づき、どうせならこの雑誌が20年でどのように変わったのか比較したら面白いんじゃないか、と思い、vol.153 2016年夏号を購入しました。

ということで今回は、宇宙船vol.77 1996年夏号とvol.153 2016年夏号の比較、同時に特撮というジャンルがこの20年でどう変化したかということを紹介していきます。

+++

1.表紙デザイン

![]()

タイトルロゴが筆文字からタイポグラフィに変わり、サイズも表紙の幅いっぱいに配置できるほど大きなものになっています。

また、表紙に使っているビジュアルの全体を見せるためか、vol.153はロゴを半透明にする工夫がなされています。

更に、vol.153のほうが表紙の情報量が多く、この本で扱っている作品が表紙を見ただけでほぼ全てわかるようになっている上、表紙の「仮面ライダーゴーストムゲン魂」にかけたキャッチコピーが大きく配置されています。

![]()

バックナンバーを調べてみたところ、筆文字ロゴから現在のスタイルに変わったのはvol.141 2013年夏号からのようです。

表紙にも大きくRENEWALの文字が書かれており、この号から方針が変わったことが伺えます。

表紙ではヒーローの変身後の姿を扱うことが多かった宇宙船で、リニューアル一発目にキョウリュウジャーの変身前の役者全員を大きく扱ったのは大胆な決断ですね(役者が表紙を飾ること自体はこれが初めてではありません)。

また、更に調べたところ、具体的な号数のタイミングはわかっていませんが、宇宙船のタイトルロゴは何度か変わっていることがわかりました。

![]()

1980年の創刊号からvol.45 1988年12月号までの隔月刊だった時期は昭和のマンガのタイトルのような斜めのデザイン

vol.46 1989年2月号からvol.63 1993年冬号の季刊へ移り変わった時期はウルトラマンや仮面ライダーの番組タイトルロゴを連想させるデザイン

vol.64 1993年春号からvol.99 2002年3月号間の再び隔月刊へ移り始めた時期までは筆文字

vol.100 2002年5月号からvol.119 2003年11月号の間はシンプルなゴシック体

vo.120 2008年春号からvol.140 2013年春号までの復刊以降は再び筆文字

vol.141 2013年夏号以降は現在親しまれているロゴ

といった流れになっていました。

ちなみに、vol.150 2015年秋号の表紙では150号記念ということで最初期のロゴが使われています。

![]()

閑話休題。

よく見るとvol.153は裏表紙も表紙の延長として使われており、仮面ライダーゴーストに次いでウルトラマンオーブが大々的に扱われていることがわかります。

![]()

こういった裏表紙の使い方は、個人的には初めて見ました。しかし、手に取った上で裏も見た人にしかわからないので、従来の雑誌の表紙のように、表紙1に一緒に載せるほうがわかりやすい気もしますが...

vol.77の裏表紙は特撮関連のCDの広告です。雑誌の裏表紙は広告という印象がやはり強いですね。表紙・特集に合わせてガメラのサントラが大きく扱われています。

2.目次

![]()

目次はどちらも巻末に掲載されています。

手元にあるので確認したところ、子供向け特撮雑誌である講談社の「テレビマガジン」2016年8月号も目次は巻末にありました。

![]()

個人的に雑誌の目次は冒頭にあるほうが馴染みがあるので少し違和感がありますが、よく考えると集英社の「少年ジャンプ」など漫画雑誌も基本的に目次は巻末にありますね。

しかしvol.153はなぜか目次の後に仮面ライダー鎧武の怪人「ロード・バロン」の特写が4ページもあるため、目次が少し探し辛いです。

そしてvol.77とvol.153、注目すべき点は目次のレイアウトの違いです。

vol.153は淡々と機械的にコンテンツを並べているのに対し、vol.77はこの恐ろしいまでの凝ったレイアウト!

![]()

カラーページとモノクロページを分けているところもとても特徴的ですが、ページ上半分「P28 ジャイアント・ピーチ」と「P30 4C無法地帯」の間で謎の段落ズレをあえて取り入れ、画面に大きく動きをつけています。

中央に大きく配置されている横書きの「1996 SUMMER」の帯から上下に縦書きの「カラーページ」「モノクロページ」が伸びているのもかなり大胆なデザインというか、なかなか思いつかないし思いついても実行する勇気は私には無いですね...。

その上で雑誌タイトルと号数はページ右端に縦組みで横書きという豪快さ。なんなら「CONTENTS」というこのページが何のページであるかということを示す重要な要素すらも縦組みで配置されています。

更に、空いたスペースにはすかさずモスラとウルトラマンティガを配置という文字通り隙の無さ。

しかし表紙でも紹介されており、本文でもガメラのページの次に特集されているモスラは十分にわかるのですが、だったらもう一つはティガではなく七星闘神ガイファードにすべきだったのでは...?という疑問もわいてしまいますが...。

vol.77の目次はとにかくダイナミックで動きのあるレイアウトをしていて、良い意味でうるさくてゴチャゴチャしているんですよね。そのため、とてもワクワクさせられます。

私は、こう言った「ゴチャゴチャ感」こそがとてもオタク的だと思います。オタクは、沢山のことを知っていて好きなものが沢山あって、物理的な意味でも部屋に沢山の本やグッズ、映像ソフトがあり、それがどんなに整頓されていたとしても「ゴチャゴチャ感」は拭えないということがほとんどではないでしょうか。もしくは、話の展開も部屋の片付けも、オタク的にはとてもシンプルで情報が少ないつもりでも、そうでない人にとっては十分なんだかマニアックで情報が多いと感じられることは珍しくないと思います。

また、特にこの特撮というコンテンツは、本来子供向けに制作されたものを大人が楽しんでいるという構図が前提にあります。そのため、私のような例外もたまにいますが、基本的に多くの特撮マニアは子供のときに特撮を見ていて、そのときの気持ちの延長で大きくなっても特撮を愛しています。

宇宙船vol.77の目次ページからは、そういった子供時代の気持ちを呼び覚ますような「ワクワク感」、おもちゃ箱のような賑やかさが感じられます。

3-1.本文 - 印刷

vol.77はカラー・モノクロ混在でカラーページのほうがやや多く、またモノクロページの中でも白い用紙と黄色い用紙の二種類を使い分けています。

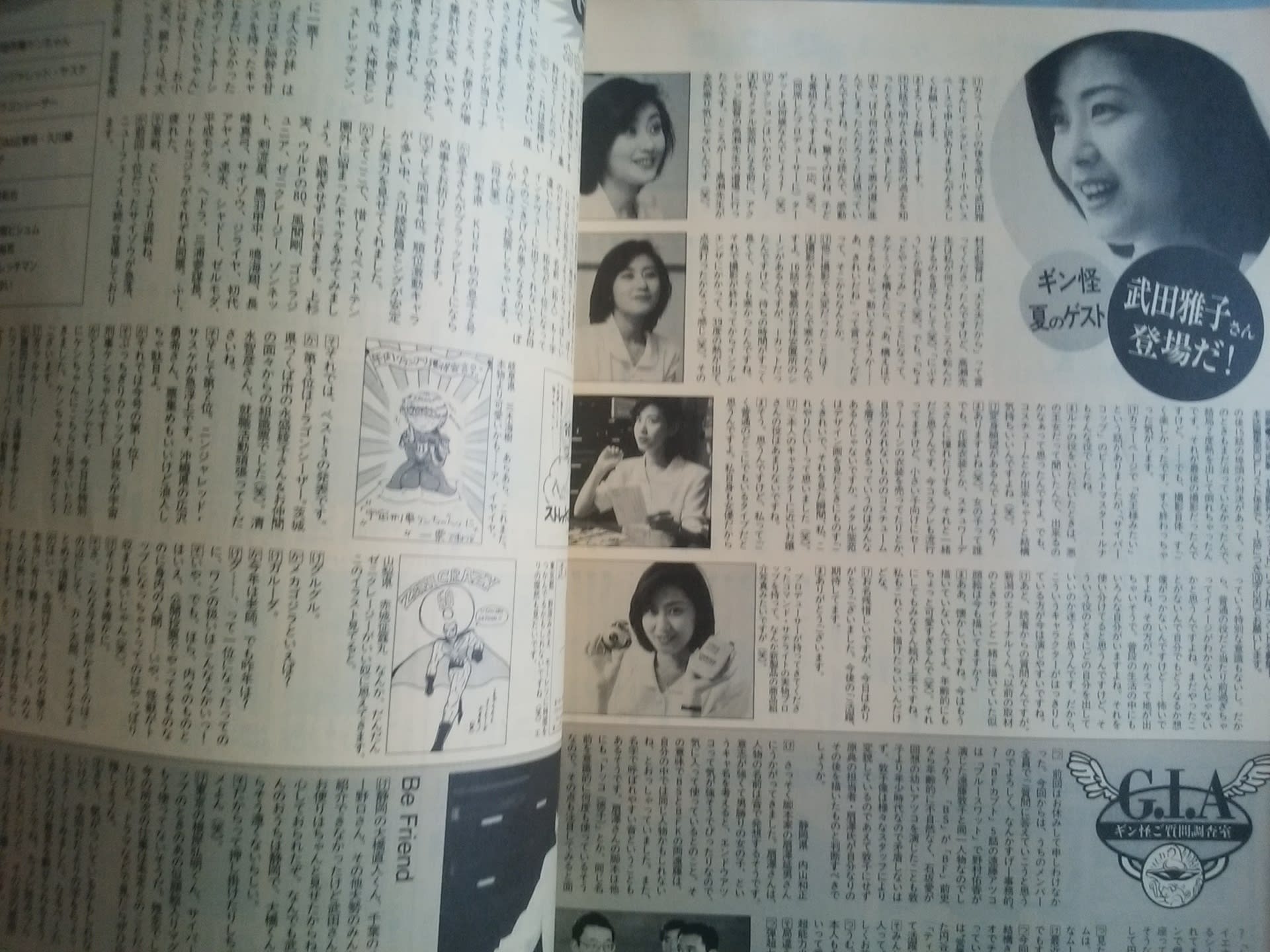

![]()

![]()

vol.153はフルカラーで、全ページ同じ用紙です。

3-2.本文 - 構成

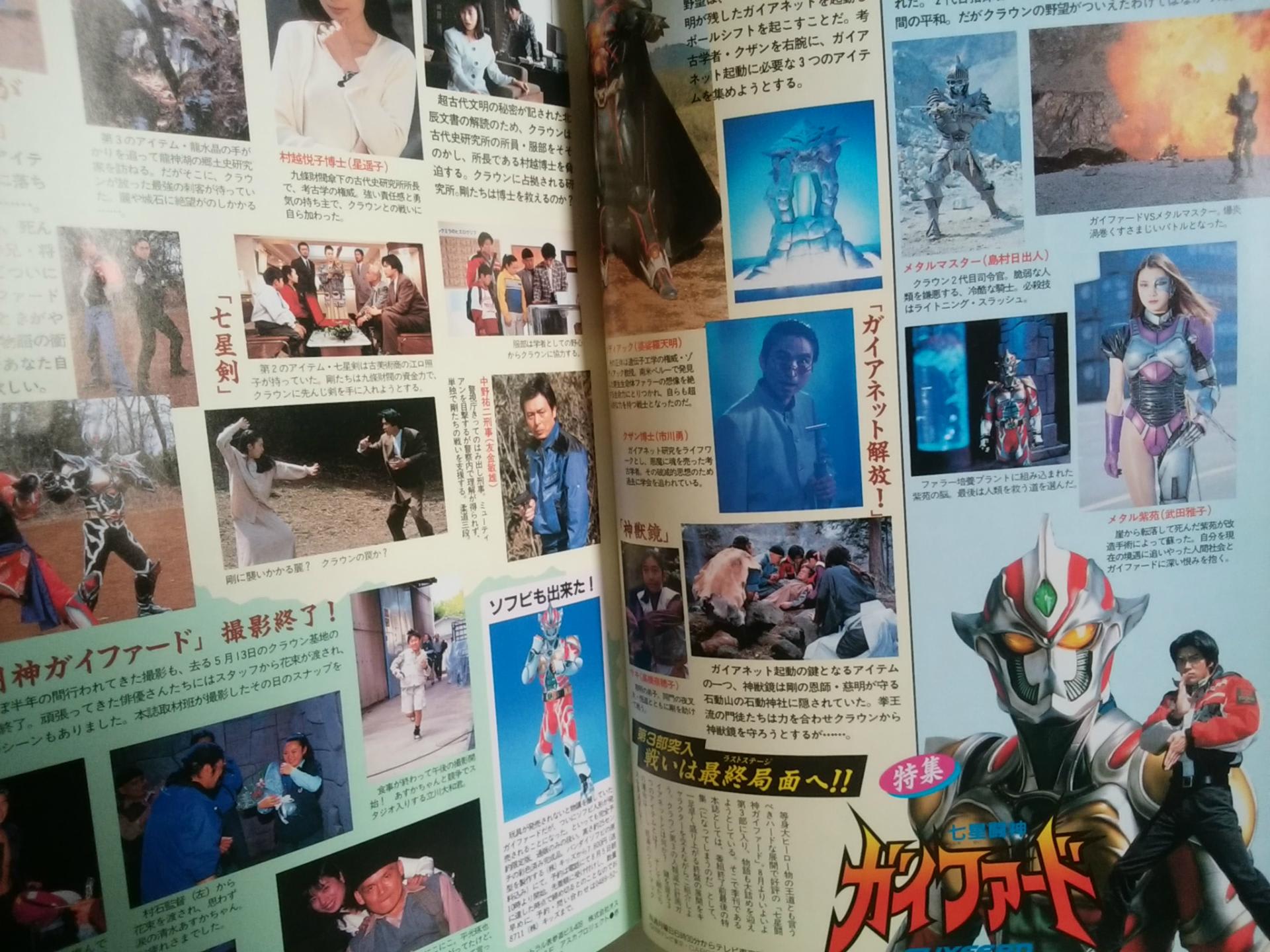

vol.77はカラーページが限られているということもあってか、冒頭の特集ページでは1作品あたりのページ数がとても少なく、短いページ数でジャンルも制作会社も様々な作品がどんどん紹介されていきます。

![]()

![]()

そのため、巻頭のカラーページをパラパラめくって流し読みするだけでも、この時期に制作・公開されていた作品の情報を沢山得ることができます。

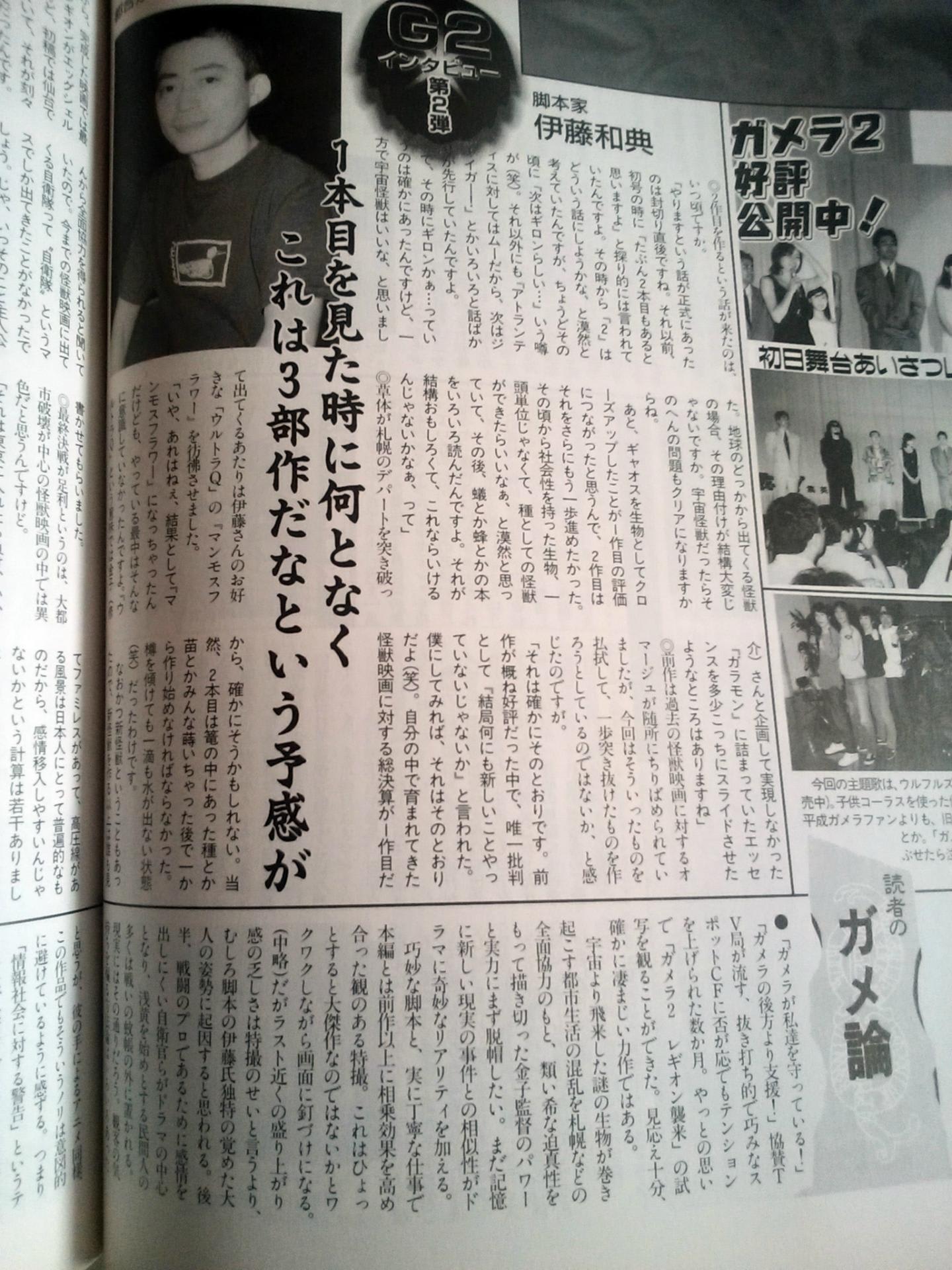

モノクロページでは編集部による作品レビューや脚本家・監督のインタビュー、作品データベースといった大変ありがたい情報と、ハガキ投稿によって構成された読者参加企画の二種類がメインなのですが、

面白いのは、そういったスタッフのインタビューが載っているのと同じページに読者の投書やイラストが載っているという点です。

いわゆる「読者のおたより」コーナーは先述の黄色いページに集約されているのですが、それとは別に脚本家の伊藤和典さんのインタビューの下に「読者のガメ論」といったコーナーが設けてあったり、

![]()

ウルトラマンゼアスの怪獣デザイン画の隣に読者によるウルトラマン語りが載っていたりと、「読者もこの雑誌を作り、特撮を支えている一員」という印象を強く受けるような構成になっています。

また、とにかく文字が多く、カラーページも1ページあたりの写真1枚1枚が小さめのものが沢山載っているため、濃い情報が圧縮されています。

vol.153は巻頭から16ページに渡り仮面ライダーゴーストの特写を5種類掲載し、その後はほとんど役者や監督へのインタビューです。

インタビューは全て見開き1ページ、写真が大きく載っているのでページを開くだけで誰に対するインタビューなのかわかります。

![]()

vol.77にもインタビューは沢山ありましたが、文字数があまり多くないものを1ページに何本かまとめたり、逆に何ページも使ったりとフォーマットは統一されていませんでした。

しかしこれは言い換えると、vol.153は見開き1ページでの役者ときどき監督インタビューが多いため、どのページを見ても印象がほとんど変わらず、あまりに大人しすぎると感じるのが正直な感想です。

これは特撮作品そのものにも近いことが言えるかもしれませんし、言ってしまえば個人レベルの好みの問題なのですが、vol.153のページレイアウトは洗練されすぎるが故に雑誌全体のトーンがあまりにも統一されすぎています。私はもっとカオスな感じや目次の話題でも触れたゴチャゴチャ・ワクワク感、泥臭さといったものを求めてしまうので、寂しく感じてしまいました。

更に気になったのは、vol.77は先述のとおり短いページ数でテンポ良く多くの作品を扱っているのに対し、vol.155は巻頭から実に45ページの間ずっと仮面ライダーゴースト一本でぶっ続け、更には46・47ページは見開きでVシネマ作品の仮面ライダーマッハ/ハート、更にページをめくると仮面ライダーアマゾンズが4ページに渡り紹介されています。

つまり、宇宙船vol.153は、実質51ページに渡り、仮面ライダーのみを扱っています。

そして、52ページから63ページは動物戦隊ジュウオウジャー、64ページから67ページの間は手裏剣戦隊ニンニンジャーを扱っているため、東映の作品だけで雑誌の前半を使っています。

これはvol.77との大きな違いで、vol.77と同じノリで読んだら延々と仮面ライダーの記事が続き、かと思えばいつの間にか戦隊の記事になっているので(ページ構成のカラーが似ているため記事が変わったことに気がつきにくい)、「この号は東映作品しか取り扱ってないのか?」と思ってしまいます。

後半になるとサンダーボルトファンタジーやシン・ゴジラ、貞子vs伽倻子、またX-ファイルやスーパーガール、ゴーストバスターズなど、国内外を問わず特撮作品を幅広く紹介している点はvol.77と変わらず、「SF・特撮マガジン」の名にふさわしいと言えます。

そしておそらくvol.153では仮面ライダーゴーストの次にプッシュしたいのであろう作品がウルトラマンオーブですが、これは広告を含めると16ページ、更にオーブ以外のウルトラマンの記事も含めると22ページです。

実は、仮面ライダーゴーストの特写を除いたページ数が18なので、割り当てられたページ数は実はゴーストとあまり変わらないどころか、むしろオーブのほうが少しだけ多いのです。

にも関わらず、vol.153はウルトラマンオーブの印象はとても薄いです。おそらく制作会社ごとにわかりやすくまとめるといった配慮からこうなったのかと思われますが、これだけ延々と東映作品を扱ってきた上で全体の後半に入ってから初めて紹介されるものを、果たして裏表紙で主張するほど大きな特集と呼んでいいのだろうか?と疑問に思います。

しかし仮面ライダーゴーストは現在TV本編がクライマックスである上、vol.153が発売された時期は劇場版の公開があるために絶好のアピールチャンスであり、更にvol.154が発売される予定の10月にはもう特撮ファンの興味は次回作の仮面ライダーエグゼイド一色であるため、ゴーストを大々的に扱うということ自体は雑誌の作り方としてこれ以上正しいものはありません。

その上、仮面ライダーシリーズは全国で放送されており、ウルトラマンオーブはインターネット配信こそあれど一部の地域では放送されていません。

そういった事実から客観的に考えてみても、仮面ライダーゴーストを45ページに渡り特集し、同じシリーズであるアマゾンズやドライブサーガを一緒に紹介し、制作会社と放送枠が同じスーパー戦隊シリーズを続けて扱うことは間違ったことではないはずです。

しかし、そうなってしまったことにより、vol.77を読んだときに感じたテンポの良さ、間髪入れず様々な作品の情報が入ってくる面白さはvol.153では失われてしまいました。

これにはいくつかの理由が考えられます。

・vol.77はカラー・モノクロ混在であるのに対し、vol.153はフルカラー

vol.77はカラーページの数が限られているため、制作の際は本当にフルカラーで見せたいもの、本当に目立たせたいものの厳選が必要です。

そして、限られたカラーページの中でできるだけ多くの作品を紹介するため、1作品ごとの割り当てられたページ数は少ない上、1ページに詰め込まれている情報はとても多いです。

また、vol.77は特集ごとのまとまりよりもカラーページで扱う作品の数を優先しているため、同じ作品でもインタビューや解説など、ヴィジュアルで見せる必要のないものは何10ページも後のモノクロページに回し、同じ作品でもカラーページで扱うは劇中写真やスチル、最新情報といったヴィジュアル重視のものや優先してアピールしたいものに留めています。

そのためにカラーページでは度々、このような「続きはモノクロページで」といった旨の誘導がされています。制作会社どころか同じ作品でもページが飛び飛びなのです。

![]()

つまり、私がvol.77を読んだ時に感じた「次々と短い間隔で紹介作品の変わるワクワク感」は、限られたカラーページの中でいかに多くの作品をカバーするか、といった編集側の工夫によるものだったのです。

それに対しvol.153はオールカラーであるため、vol.77で見られたような節約技めいた工夫の必要はありません。序盤の特集にどれだけ尺をとっても、文字が記事の半分以上を占めるインタビューをカラーページにおいても、カラーページの無駄遣いにはならないためです。

なのでわざわざ同じ作品でもページを飛び飛びにする必要な全くなく、制作会社やシリーズごとにまとめたほうが違和感がないためにこのような構成となっています。

・そもそもの判型が写真に向いている

宇宙船はvol.77もvol.153もA4変形とサイズが大変大きく、こういった判型の雑誌はヴィジュアルで見せることに向いています。

それは特撮以外のジャンルでも一緒です。私は高校生のとき、特撮関係ではなく好きなバンドの話をする仲間とTwitterで交流しており、新曲がリリースされると音楽関係の雑誌を購入していました。

音楽雑誌は特撮雑誌よりも種類があるのですが、当時のフォロワーが「PATi-PATiはいつも写真が大きくて多いので嬉しい」とツイートしていたのを覚えています。

![]()

PATi-PATiもA4ワイドというとても大きい判型なので、写真を効果的に見せるのにとても向いているということがわかります。

また、単純に20年前と比べて現在のほうがカメラの解像度も印刷の技術も上がったため、大きな写真をより美しく見せることができます。

そのためにvol.153のほうが1ページあたりの写真が大きく、そうなることによって同じくらいの情報量でも1作品あたりの割り当てられるページ数が多くなるのも納得がいきます。

・vol.153はvol.77に比べると読者投稿欄が極端に少ない

これは主に「vol.153のページレイアウトは洗練されすぎるが故に雑誌全体のカラーがあまりにも統一されすぎている」といった点に関係があります。

vol.77では数え切れないほどのページ数があり、度々他の記事の隅にも登場しているためなかなか存在感のあった読者の投書が、vol.155ではなんとたったの2ページしかありません。

その上、読者投稿欄はあくまで読者投稿欄として別枠で用意された範囲でやっているのみで、他の記事と同じページに出張していたり、製作陣と視聴者の意見を照らし合わせて読んだり...という構成にはなっていません。

そもそも、vol.77は文章での投書の掲載がとても多く、他にも読者の作った立体造形物やイラストなど、様々なものを扱っていたのですが、vol.153では読者からの投書はイラストのみの掲載となっています。

これは前述の、雑誌全体がヴィジュアルで見せることに特化しているという特徴を考え、イラスト一本に絞ったのかもしれません。

・それぞれの時代で特撮というジャンルの流れが全く違う

vol.77の発売された1996年は、仮面ライダーシリーズが完全にストップしており、ガメラ2の公開と平成モスラの制作、といったように国産怪獣映画が近年に比べて活発な時代だったことが伺えます。

しかし、TVでは七星闘神ガイファード、超光戦士シャンゼリオン、ビーファイターカブト、激走戦隊カーレンジャーが放送されており、ヒーロー特撮はむしろ今より多い時代でした。

その中でもなお怪獣映画であるガメラ2とモスラが大々的に扱われているのは、当時は今よりも怪獣映画に興味を向ける人間が多かったということなのでしょうか。

vol.153の発売された時期はシン・ゴジラがギリギリ公開前でした。またシン・ゴジラ自体がかなり徹底した秘密主義で、公開前はファンから不満の声が出るほどの露出の少なさであったということを考慮しても、vol.153でシン・ゴジラは4ページでとてもアッサリ紹介されていて、思わず「これだけ?!」と言ってしまったほどです。樋口真嗣監督のインタビューはかなり突っ込んだところまで語られており、読み応えはあるのですが、正直な話、雑誌全体で見るといわゆる「扱いが悪い」という感想を抱きます。

更に10月に発売されるvol.154は、表紙画像こそまだ公開されていないものの、公式サイトでは「『仮面ライダーエグゼイド』大特集号!!」と発表されています。

この20年で特撮というジャンルの流れが大きく変わり、編集部の方針もとにかく仮面ライダーを最優先しよう!といったように変わった、つまりそれだけの需要があるということなので、私が想像している以上にシリーズごとのファンの人口が違う、ということなのでしょうか(勿論私も仮面ライダーエグゼイドの放送を今から心待ちにしているほどには仮面ライダーが好きですが...)。

3-3.本文 - コンテンツ

先ほどまでは、本文の中でもあくまで雑誌の構成に目を向けて語っていました。

ここからは、具体的な内容、記事で主張していることなど、コンテンツにフォーカスして更に細かく語っていきます。

まず、vol.153の最大の特徴が「特写」。この号に限らず、近年の宇宙船はこれを一つの売りにしている印象があります。

先述の通り、撮影・印刷技術が大幅に上がったために実現できている企画ですね。

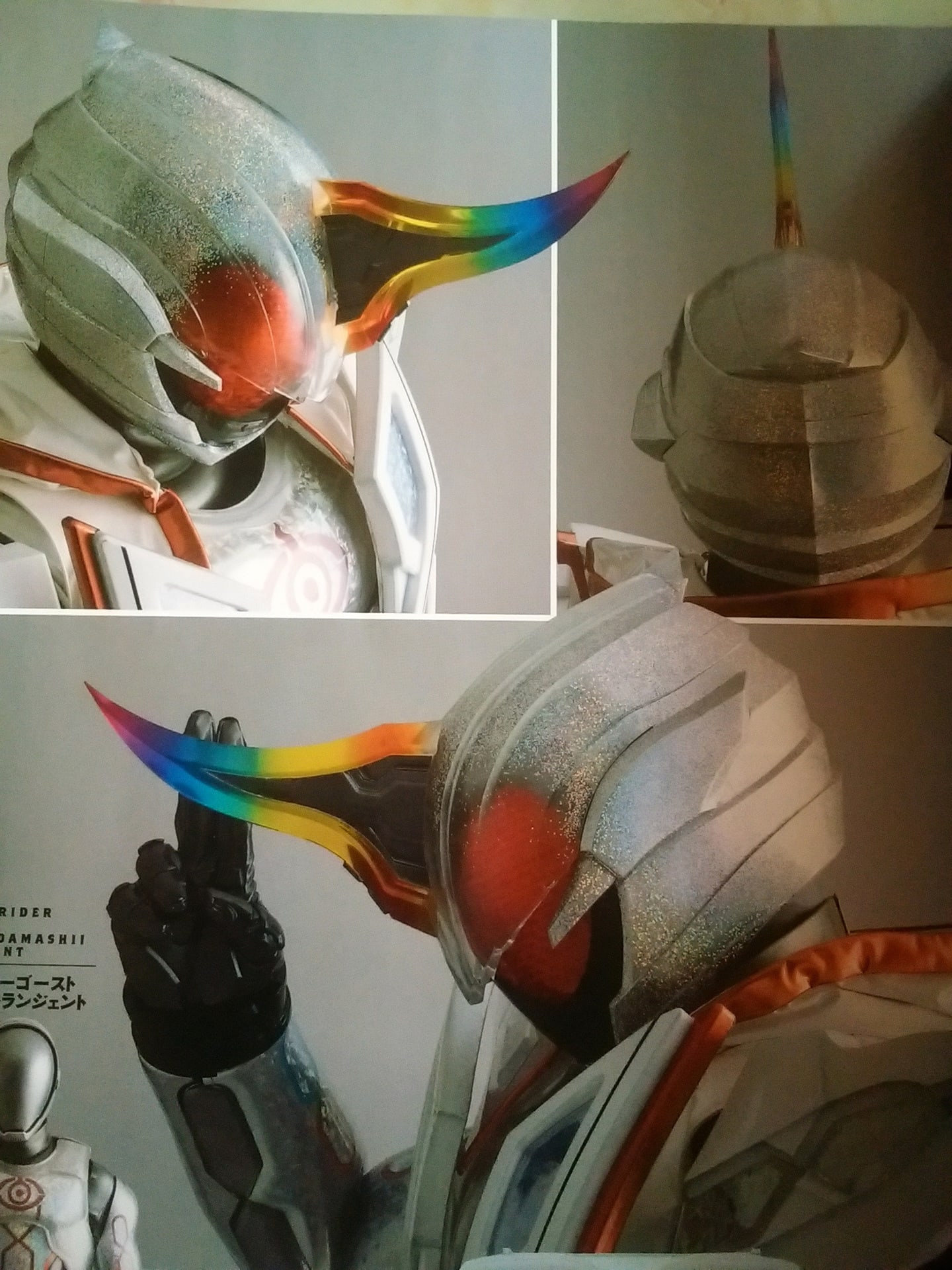

![]()

本編撮影に使用されたスーツを様々なポーズ・角度で撮っているため、デザインの細部や使用素材の質感が手に取るようにわかります。

イラストやコスプレ造形、フィギュア制作などの二次創作活動をされている方にとってはとても役立つ資料ですし、そうでなくとも純粋に美しく、見ているだけでとても楽しいです。

仮面ライダーゴーストムゲン魂のヘルメットは綺麗に処理された前後の分割線までうっすら見えるほどです。

また、こういった特撮作品で使用されるヒーローのスーツは、基本的に戦闘シーンで活躍するため、映像の中で素早く動いている印象が強いです。

そういったスーツを、大きな写真にブレもなく収められている状態でじっくり見るという行為自体が新鮮で、不思議な感覚があります。

そして同じくヴィジュアルで見せているのがインタビュー記事ですが、個人的にはこれに少し疑問があります。

現行作品の役者へのインタビューを載せている特撮雑誌は宇宙船以外にも東映ヒーローMAX、HERO VISION、スーパーヒーロータイムがあり、現在は休刊していますが特撮ニュータイプというものも数年前まではありました。

国民的シリーズ「仮面ライダー」の俳優ともなると雑誌だけでも数え切れないほどのインタビューを1年間で受け、更に劇場パンフレットや公式ガイドブック等にもインタビューやグラビア写真が載るでしょう。舞台挨拶やイベント、ブログやSNS、映像特典などでも作品や役について語る機会はあります。

つまり、役者のインタビューやグラビア写真は他の雑誌でも見る機会はいくらでもあるのに、わざわざ宇宙船でもやる意味が私にはあまり感じられません。

そもそも「HERO VISION」というタイトルの時点で俳優を中心に扱っていることがわかる雑誌がある上で宇宙船も似たことをやっているのに違和感があります。

俳優が好きで特撮を見ている人や、雑誌全体で俳優を推すこと自体は何も問題ないことですし、それだけ需要があるということなのですが、他の雑誌も散々やっているのと同じことを宇宙船のメインコンテンツにしてしまうのは本当にそれでいいのかと思います。

インタビューの内容も、撮影の時にどんなことがあったとか、どんな心境で演じているとか、特定のエピソードについての質問だとか、あまり突っ込んだものはなく、悪い言い方をすれば誰でもできる質問ばかりです。

そもそも、役者として魅力があることと、インタビューで面白いことが語れるかどうかということは全く別で(もちろんインタビュアーの技量によるところも大きいですが)、人気作品の役者にインタビューをしまくる=面白い記事ができる とは限らないはずなので、その辺りが少し甘いかなぁと感じました。

また、全ページカラー印刷であるというのもvol.153の特徴ですが、これは別にカラーじゃなくてもいいだろうというページがそこそこあります。実はvol.153はvol.77の二倍近くの値段なのですが、カラーじゃなくてもいいページはモノクロにして従来のカラー・モノクロ混在印刷とし、その分値段をもう少し下げられないかと思います。

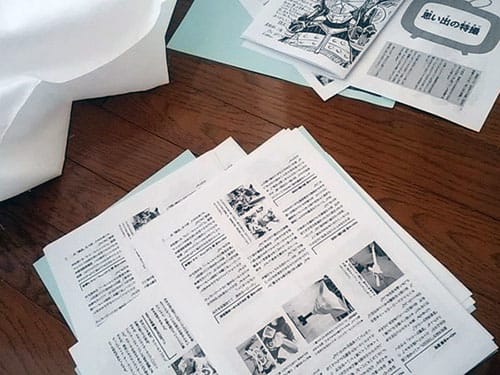

vol.77の特徴は、先ほども少し触れましたが読者投稿欄の多さ、それも文章での投書がとても多い点です。この辺りはかつて刊行されていたコンテンツ系雑誌「月刊OUT」に通ずるものがあります。

また、作品の感想や考察といった"語り"に加え、自主制作映画の宣伝や同人サークルのメンバー募集、中古グッズの買取情報などといったものも見られ、作品そのものについてだけではなく、当時のオタク達がどんな活動をしていたのか、リアルタイムではどのような反応があったのかといったことが文字通り手に取るようにわかります。

![]()

![]()

こういった生きた情報が載っているほうが読んでいて楽しいですし、何年経っても資料として十分な価値を発揮するので、個人的には復活してほしいです。

しかし、そもそも現在はインターネット掲示板やSNSがほぼその役割を果たしており、雑誌というメディアの役割が変わったということも考えられるので、これからは他の雑誌でもそういった読者の参加する枠はどんどん少なくなっていくのかもしれません。

+++

まとめ

同じ雑誌でも20年経つとここまで大きく変わるのか、という驚きがまずありました。

長年特撮ファンをやっている方と話すと、「昔の宇宙船のノリが恋しい」「近年すごく内容が変わった」といった意見はよく聞きますし、自分も数冊読んで「なんか違うなぁ」とは思っていたのですが、実際に分析してみると1万字を超えるほど語れる内容になるとは思いませんでした。

私自身は宇宙船のバックナンバー(主に90年代〜00年代前半)を数冊所持している程度で、特撮作品自体もそこまで多くのものを見ているわけではないので、詳しい方が語るともっと沢山の発見があると思われます。

こうして比べてみても、やはり私は今回でいうvol.77、昔の宇宙船のほうが好きです。それは私が仮面ライダーゴーストよりもガメラ2が好きということを差し引いても言えることです。

やはり、何度も触れていますがページをめくるたび得ることのできるワクワク感が段違いで、とにかくその情報の濃さに圧倒されるからです。しかも、情報量が多く濃いからといって胃もたれすることもなく、ちょうど良いバランスで楽しむことができる点が素晴らしいです。

また、私は作品をひとつ観賞したら自分なりに考えた後は必ずSNSや掲示板を見て、同じ作品を見た人がいないか探します。他の人の感想や考察を読むことがとても好きで、そういったものを見るとまた作品をもう一度見たくなるからです。私にとって、作品を観賞するという行為は他人の感想を読むところまでがセットなのです。

そういった点でも、日本全国にいる読者の感想や持論を毎月読むことのできたかつての宇宙船は素晴らしいです。

現在は私がそうしているようにインターネットがその役割を果たしているのですが、ネット上のデータはいつ消えるかわからないですし、ノイズが多いこともしばしばあります。

雑誌への投稿は編集部を通したものだけが載っていますし、本の形をしていれば資料として保管し、いつでも簡単に見ることができるので、インターネットでの交流がすっかり定着した現代でも、文章の投稿欄は復活してほしいです。

そして投書の扱いが無くなったもう一つの理由として考えられるのは、おそらくTwitterの普及率が爆発的に上がったことにより、主に10代後半〜20代前半の若者が長文離れしてしまったことが考えられます。

Twitterの1ツイートは140文字までですが、毎回毎回140文字びっしり書くユーザーはあまりいないですし、140文字すら「長い」と感じる人は少なくありません。

140文字を読んで長いと感じるということは、140文字を自分で書くことはあまりないということです。

つまり、140文字以下のツイートでも作品の感想は共有できるので、かつての宇宙船読者のようにじっくり考えたりあれこれ語ったり...といった見方をしている読者が減っているのではないでしょうか。

私も同年代の知人に考察などを話すと、「長い」「そこまで考えるのは深読みしすぎ」と言われることがたまにあります。

勿論、中には若い視聴者でもじっくり語るのがとても好きだという人がいるというのも理解しています。自分自身や、Twitterのフォロワーの多くがそれに当てはまるからです。そして、別にTwitterに馴染みのない世代の方でも長々と語ることをしない人だっているはずです。

しかし、大きな流れで見て、長文慣れしていない人やシンプルな感想で済ませる人、作品の表面的な情報だけを受け取って消費してしまう人が多くいるのは事実です。

そういった時代の流れに合わせて雑誌の構成が変わったということは十分に考えられます。

毎年恒例の、新ヒーローのデザインや設定が公開される度にファンが大騒ぎする現象にも同じことが言えますが、昔のほうがよかったというのは思い出補正など抜きに事実であることはとても多いです。

しかし、作っている側は商売でやっているので、メインターゲットの心にどれだけ訴えることができるのか、世の中全体の雰囲気から察するに今はどんなものがマッチしているのか、といったように、同じものでも時代に合わせて形を変えなければ生き残ることはできないため、変わること自体は悪いことではないのではないでしょうか。

(そもそも、当時の価値観で作ったものと現代の価値観で作ったものを自分の主観というひとつの価値観で比較するという行為自体が矛盾してしまうのでは?と今気付きました。楽しかったのでいいのですが...)

また、宇宙船の傾向が変わったからなのかそうでないのか、近年では「特撮秘宝」をはじめとする洋泉社の書籍にかつての宇宙船の雰囲気を感じます。

洋泉社の書籍は、かつての宇宙船よりも更にディープでどこまでも濃く、読むのに一体何日かかるのか想像もつかないほどの情報量があり、貴重な情報もとても多いです。

とても価値のある資料を一般人でもあまり無理なく出すことのできる価格で一般書店で手に入れることができる、という点ではとても素晴らしいです。

しかし少し気になるのは、特撮秘宝は東映作品、特に現行放送のものをほとんど扱っていない印象があり、同じ現行放送や新作でも円谷プロの作品は沢山扱っているので、作品にやや偏りがあるという点です。

また、インターネット上での読者参加企画はあるものの、投書の掲載はしていないため、ほとんどの読者は一方的に情報を受け取るだけという構図になります。

そういった点でもやはり、どんな作品でもバランスよく取り上げ、読者も雑誌を作る一員という意識の感じられた昔の宇宙船は素晴らしかったと思います。

今回は20年という区切りで「宇宙船」たったの2冊の比較でしたが、例えば休刊・復刊のタイミング、季刊と隔月刊が切り替わったタイミング、ロゴが変わったタイミング等で比較してみると、また新しいものが見えるはずです。

そもそも「昔の宇宙船」と表現しましたが、具体的に方針が変わりだしたのはいつからか、vol.77のような編集・構成はいつまでされていたものなのかということもまだわかっていません。

このテーマはまだまだ研究のしがいがあります。またバックナンバーを入手したら、少しずつ調べていきたいです。